Jedes Jahr zeichnet das renommierte Journal Science die wissenschaftlichen Top-Entdeckungen und -Entwicklungen des Jahres aus. Eine davon wird als jeweilige „Super-Entdeckung“ zum „breakthrough of the year“. In einer Serie zeigen wir Ihnen die 21 Breakthrough-Gewinner seit 2000! In dieser Folge die aus den Jahren 2005 bis 2010

2010 Die erste Quantenmaschine

Sie sieht aus wie ein winziges Paddel, gerade noch sichtbar für das bloße menschliche Auge. Das Paddel ist aus metallenen Halbleitern, beschichtet mit Aluminiumnitrid. Und die Maschine ist bizarr. Sie kann zum Beispiel gleichzeitig zwei Zustände einnehmen, die nach den Gesetzen der klassischen Mechanik nicht vereinbar sind – etwa gleichzeitig stark und schwach vibrieren. Für uns Laien schlicht nicht vorstellbar. Aber wahr. Denn es handelt sich um das erste menschengemachte Objekt, das sich nach den Gesetzen der Quantenmechanik bewegt. Das sind jene Regeln, die das Verhalten „unsichtbarer“ Dinge wie Moleküle, Atome und Elementarteilchen steuern. Zuerst wurde das Paddel heruntergekühlt bis auf den niedrigsten möglichen Energiestatus, den die Gesetze der Quantenmechanik zulassen. Dann wurde die Energie des Objekts mit einem einzelnen Quantum angehoben, um einen quantenmechanischen Zustand der Bewegung zu erreichen. Und eben einen Zustand der gleichzeitig starken und schwachen Schwingung. „Auf der konzeptionellen Ebene ist das cool“, schrieb Science, „weil es die Quantenmechanik in ein ganz neues Reich bringt. Auf der praktischen Ebene eröffnet es etliche neue Möglichkeiten von Experimenten zur Quantenkontrolle über Licht, elektrische Ströme und Bewegung bis vielleicht eines Tages den Tests der Grenzen der Quantenmechanik und unseres Sinns für Realität.“ Könnte es etwa möglich sein, ein Objekt wie einen Tisch oder einen Stuhl – oder einen Menschen – an zwei direkt benachbarten Orten stehen zu lassen, im gleichen Moment? In der Welt der Atome und subatomaren Partikel passiert das ständig.

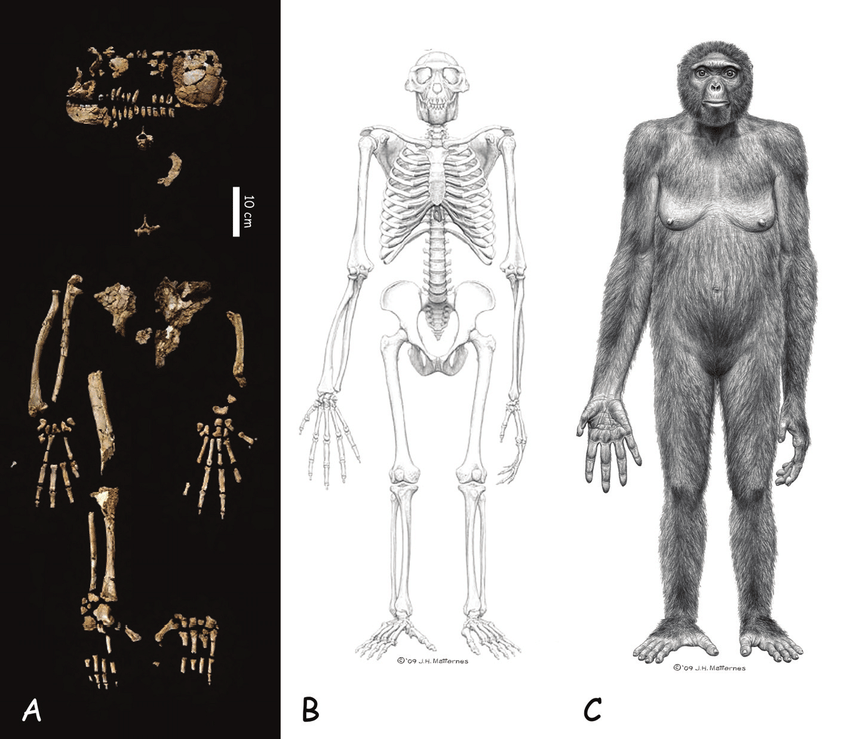

2009 Der „Boden-Affe an der Wurzel des Menschen“

Das Kunstwort Ardipithecus ramidus heißt „Boden-Affe an der Wurzel des Menschen“ und bezeichnet eine längst ausgestorbene Art eines Menschenaffen, der als sehr naher Verwandter aller Vor- und Urmenschen gilt. Das Wissen um „Ardi“ ist einerseits abgeleitet aus der sensationell akribischen Auswertung eines Skeletts, das 4,4 Millionen Jahre alt ist – und andererseits aus fossilen Pflanzen und Tieren der Umwelt des Fundorts in Äthiopien, in der dieses Weibchen lebte. Gefunden wurde das Skelett schon 1994. Doch nahmen sich 47 Forschende aus neun Nationen 15 Jahre Zeit für ihre Knochenarbeit, bevor sie das Wesen zwischen Affe und Mensch detailliert beschrieben. Beispielsweise entdeckten sie, dass sich Ardi deutlich von den heutigen Menschenaffen unterschied (kein Knöchelgang, keine vorspringenden Schnauzen, keine dolchartig verlängerten Eckzähne) und aufrecht durch seine Welt ging – wie später die Menschen. Allerdings auf Füßen, die noch jeweils einen Greifzeh hatten. Mithin entwickelte sich der aufrechte Gang offenbar nicht, wie zuvor angenommen, in der Savanne, sondern auf Bäumen.

2008 Neue ‚Programmierungen‘ für Zellen

Eine seinerzeit 82jährige Frau litt an einer gefährlichen Nerven-Muskelerkrankung. Ihr wurden Hautzellen entnommen, die Forschende im Labor ‚umprogrammierten‘ – in die intakte Form genau jener Zelltypen, die bei der alten Dame defekt waren. Anderes Beispiel: Patienten mit insgesamt zehn verschiedenen Erkrankungen – von Parkinson bis zur Huntington-Krankheit – wurden Zellen entnommen, die in verjüngte Zellen verwandelt wurden, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen. Die Technik hat nicht zuletzt den Vorteil, dass sie die Benutzung embryonaler Stammzellen, die aus ethischen Gründen umstritten ist, überflüssig oder doch zumindest weniger wichtig machen könnte. Damit „haben Wissenschaftler ein lange gesuchtes Meisterstück der Zell-Alchemie geschaffen", hieß es in Science und hoffte auf „lebensrettenden medizinischen Fortschritt." Soweit ist es bis heute leider noch nicht gekommen. Noch immer tüfteln Forschende daran, mit induzierten pluripotenten Stammzellen Krankheiten wie Parkinson oder Diabetes zu behandeln. Um diese Stammzellen aus Körperzellen herzustellen, müssen lediglich vier Gene hinzugefügt werden. Dann können daraus alle möglichen Zelltypen ‚frisch‘ erwachsen.

2007 Jeder Jeck ist – genetisch – anders

Zu 99,5 Prozent gleicht sich das genetische Alphabet der Menschen. Doch an rund 15 Millionen Stellen in unserem genetischen Alphabet der drei Milliarden „Basenpaare“ (das sind die chemischen Buchstaben des genetischen Alphabets) variieren sie von Mensch zu Mensch. Zuweilen unterscheidet sich sogar individuell die Zahl der Kopien bestimmter Gene. Das Projekt HapMap hat sich daran gemacht, diese individuellen Unterschiede im Erbgut des Menschen genau zu beschreiben und zu katalogisieren – in die so genannten Haplotypen. Denn: Etliche dieser Eigenheiten können die Entwicklung von Erkrankungen begünstigen – von Diabetes über Krebs bis zur Schizophrenie. Oder davor schützen. Andere beeinflussen, wie schnell wir Medikamente abbauen. Oder sie bestimmen mit, wie gut Tumorpatienten auf bestimmte Medikamente ansprechen und/oder sie vertragen. HapMap, das bis 2010 lief, ist eine der Voraussetzungen für die individualisierte Therapie von Erkrankungen, von der man sich heute viel verspricht.

2006 Geniale Gedanken, großes Gezeter

Für die Lösung dieses teuflisch schwierigen mathematischen Rätsels hatte ein US-amerikanisches Institut eine Million Dollar Preisgeld ausgesetzt: Rund 100 Jahre zerbrachen sich die schlauesten Leute die Köpfe an der „Poincaré-Vermutung“. Dann plötzlich, 2002, hatte es Grigori Perelmann geschafft: Der Russe knackte das Rätsel. Es dauerte aber volle vier Jahre, bis die Fachwelt die Leistung weitgehend bestätigte und Science sie würdigte. Ein „Hauptkapitel der Mathematik“ sei damit „geschlossen“. Daraufhin sollte Perelsmann auch die höchste Auszeichnung für Mathematiker – die Fields Medal – erhalten. Aber: Das eigenwillige, zurückgezogen lebende Genie mit einer gewissen Verachtung für die Szene der Mathematiker lehnte sie genauso ab wie das satte Preisgeld. Stattdessen begann ein Disput darüber, welche anderen Experten Beiträge zur Lösung des Rätsels erbrachten und ob ihnen nicht auch Ehre (und Geld) gebührt hätte. In der Poincaré-Vermutung geht es, simpel formuliert, um die Übertragbarkeit mathematischer Formeln vom zwei- auf den dreidimensionalen Raum. Poincaré meinte, dass dies möglich sein müsse. Entsprechende Lösungen könnten Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Universums zulassen.

2005 Evolution „in action“

Was Evolution bedeutet, wissen seit der Corona-Pandemie auch Laien: Das Virus mutiert wahllos in seiner Erbsubstanz (als Alpha-, Beta, Gamma- oder Delta-Varianten). So kann es der Mutante gelingen, sich besser als die vorherige (aus China stammende) Variante in ihrer Umwelt zu verbreiten. Evolution auf Ebene der Gene ‚live‘ zu verfolgen und die Entstehung von Arten zu beobachten – das schafften 2005 einige Forscherteams weltweit. Sie sequenzierten bestimmte Gene und erfassten somit, was phänotypisch, also in der Realität, passiert. Für Science fundamentale Entdeckungen, denn immer wieder wird die über 160 Jahre alte Evolutionstheorie, vor allem in den USA, geleugnet. Beispiele: die Mönchsgrasmücke, ein in Europa verbreiteter Singvogel. Die Tiere verbringen den Winter in zwei verschiedenen Orten. Dann kehren sie zur Brut zurück in ihr Sommerquartier. Dabei wählen die Vögel Jahr für Jahr nur Partner, die im gleichen Winterquartier waren. Der Effekt: Es entstehen, genetisch gesehen, zwei Populationen, aus denen letztlich neue Arten entstehen können. Anderes Beispiel: der Stichling. Immer wieder wandern diese Fische aus dem (salzigen) Meer in Flüsse oder Seen (mit Süßwasser). Dann verlieren die Tiere ihr Panzerschild, der sie im Meer vor Fressfeinden schützt. In diesem Zuge erwachsen immer wieder neue Arten, auf die immer gleiche Art: die schnelle Selektion eines bestimmten Gens.

Fotos

Header: Shutterstock

Ardipithecus ramidus: Jean-Renaud Boisserie

Projekt HapMap: National Human Genome Research Institute

Erfahren Sie mehr über die Spitzenentdeckungen von 2000 bis heute in der ZWEI - dem Unternehmensmagazin von Pfizer Deutschland.

Kommentare