Wie ist die Datenlage im deutschen Gesundheitssystem mit Blick auf potenzielle neue Pandemien oder die nächste Pandemiewelle mit SARS-CoV2? Kaum jemand kann das wohl besser beantworten als Professorin Sylvia Thun, Direktorin der Core Facility Digitale Medizin und Interoperabilität am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH). Sylvia Thun ist außerdem Vorsitzende des Spitzenverbands IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG), leitete viele Jahre die Standardorganisationen IHE und HL7 Deutschland und ist als Expertin aktiv bei DIN, CEN und ISO. Seit Kurzem leitet sie das nationale Expertengremium für Interoperabilität im Gesundheitswesen, das vom Bundesgesundheitsministerium berufen wurde. Außerdem ist sie Projektleiterin des „DigitalRadars“, der den Reifegrad der Krankenhäuser hinsichtlich der Digitalisierung evaluiert.

Frau Prof. Thun, mit Blick auf die Datensituation in Deutschland: Sind wir auf die nächste Pandemie vorbereitet?

Ich bin nicht zufrieden, wir hätten mehr machen können. Aber es ist einiges passiert. Großartig ist beispielsweise, dass mittlerweile der einheitliche Datenstandard HL7 quer durch die Versorgungslandschaft verankert ist. Allerdings merkt man das noch nicht vor Ort.

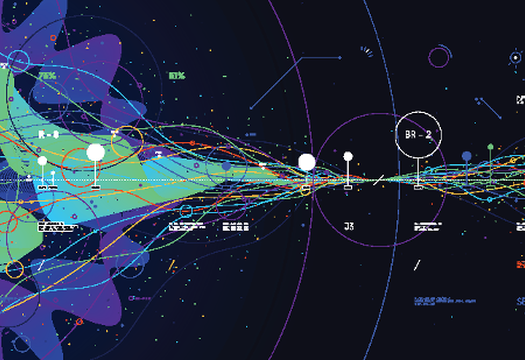

Die Universitätskliniken haben das „Netzwerk Universitätsmedizin“ gegründet, das ein wenig funktioniert – auch wenn es wesentlich besser sein könnte. Des Weiteren wurde die Datenübertragung über das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) verbessert. So erhält das Robert-Koch-Institut (RKI) die Informationen über Infektionserkrankungen – wie die PCR-Werte der Covid-19-Erkrankten – inzwischen schneller. Und es gab weitere Aktivitäten, wie die Corona-Warn-App des RKI – auf deren Datenauswertung ich allerdings noch warte.

Was ist HL7?

HL7 (Health Level 7) steht für ein Set internationaler Standards zum elektronischen Austausch medizinischer, administrativer und finanzieller Daten. Diese Standards ermöglichen die Kommunikation zwischen nahezu allen Institutionen und Bereichen des Gesundheitswesens.

Das hört sich besser an als oft kritisiert …

Ja, das Fundament ist da, jetzt gilt es, die Dinge umzusetzen und den Datenschutz anzugehen: Trotz unserer Notlage haben wir Datenschutz immer noch höher bewertet als wichtige Schutzmaßnahmen, anders gesagt: Der Datenschutz hat uns davon abgehalten, Menschen besser vor einer Infektion (und auch schwerer Erkrankung) zu schützen, außerdem wurden Krisenmaßnahmen durch Datenschutz immer wieder fürchterlich kompliziert.

Welche Daten fehlen uns?

Wir sehen beispielsweise keine Laborwerte aus den Krankenhäusern. Diese Daten sind dort in pdfs gefangen und können somit nicht weitergegeben werden. Wir sehen ebenfalls keine Medikationsdaten. Sie werden in den meisten Krankenhäusern noch nicht digital erfasst, weil es keine zentrale Medikationsdatenbank gibt.

So entsteht die absurde Situation, dass wir Basisdienste – wie die Information über ein Medikament und seine ID kaufen müssen. Stattdessen müsste es kostenfreie und Webservice-kompatible Datenbanken geben, die von öffentlichen Institutionen bereitgestellt und Entwicklern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Das heißt, wir wissen zu wenig über das Krankheitsgeschehen?

Wir brauchen Basisdaten des Gesundheitswesens. Bislang haben wir uns auf die Abrechnungsdaten gestürzt. Nicht vorgesehen waren Daten, die auch wichtig sind in Zeiten einer Pandemie: also Daten über die Anzahl an kranken und gesunden Menschen in Deutschland.

Im Moment werden Daten gesammelt, indem übermüdete Ärztinnen und Ärzte abends per Hand die Belegungszahlen in Excel-Dateien eintragen. Wir brauchen solche Strukturdaten der Krankenhäuser aber in Echtzeit. Beim Digitalradar beispielsweise war es unsere größte Hürde, die Identifikationsnummer der Krankenhäuser herauszubekommen, weil die Datenbank dazu nicht wirklich nutzbar war. Das zeigt: Wir haben immer noch viele Hausaufgaben zu erledigen.

Mit Blick auf mögliche weitere Pandemien– wissen wir nicht auch zu wenig über beispielsweise Impfquoten gegen Infektionserkrankungen?

Wir kennen nur die Fälle der Infizierten. Es gibt Pläne für ein Impfregister, das ist meiner Meinung aber ein Denken und eine Technologie der 80er-Jahre. Es wäre immens teuer und die Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, die Impfungen in das System zu tragen, würde ich auch hinterfragen.

Diese Informationen könnte man zu bestimmten Impfungen stattdessen ganz einfach aus der Patientenakte, in die der digitale Impfausweis integriert ist, herausziehen. Hieran ist auch für die Einzelnen ersichtlich, wann sie die letzte Impfung erhalten haben und wann eine Auffrischung nötig ist. Und zur Beantwortung epidemiologischer Fragestellungen lässt sich mit einer repräsentativen Stichprobe aus den anonymisierten Daten arbeiten, die Nutzer:innen für Forschungszwecke freigegeben haben.

Machen es andere Länder besser?

Ich bin auf jedes Land neidisch, das eine gut gepflegte elektronische Patientenakte und ein hohes Level an Interoperabilität der Daten erreicht hat. Welche Länder das genau sind, ist gar nicht so einfach zu identifizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Länder, die seit Langem gehypt werden, schlechter sind als ihr Ruf, weil hinter bestimmten Anwendungen nur einzelne Datensätze liegen. Damit lässt sich wenig anfangen.

Sie nannten den Datenschutz als Bremsklotz – was hindert uns noch daran, schneller voranzukommen?

Zum einen sind es sicher gesetzliche Regelungen: Unsere Gesetze sind zum Teil altbacken und passen nicht zum digitalen Zeitalter. Und das Schlimmste: Sie werden noch nicht einmal hinterfragt. Sie wurden in einer Zeit geschrieben, als es Möglichkeiten wie die Gendiagnostik noch gar nicht gab. Und daher verhindern sie heute das Vorankommen.

Zum Beispiel die Regelungen zu Gentests im Bereich der Vorsorge. Das Wissen um bestimmte Dispositionen ist in Deutschland finanziell reine Privatsache. Ich kann meine genetischen Daten nicht mit denen anderer Nutzer auf der Welt vergleichen, weil das Gendiagnostikgesetzt das verbietet. In der Folge wird Nutzern in Deutschland nicht gestattet, Services wie 23 and me zu nutzen – es entgeht uns also Wissen, das Menschen dafür nutzen können, ihr Erkrankungsrisiko zu senken, weil beispielsweise eine bestimmte Ernährung oder ein Maß an Bewegung dafür wichtig wären. Hier tritt der Datenschutz vor die Selbstbestimmung.

Gesetze lassen sich ändern …

Ja, es ist aber mehr, was uns bremst: Wir nutzen viele der Möglichkeiten nicht, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Ein Beispiel, das mich privat betrifft und maßlos ärgert: Ich habe meine beiden Jungs gegen HPV (Humane Papillomviren; sie werden meist durch Männer übertragen und können bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen) impfen lassen und musste dafür je drei Mal 200 Euro aus eigener Tasche zahlen. Das Gleiche gilt in bestimmten Fällen von Sequenzierungsverfahren, mit denen festgestellt werden kann, welches Arzneimittel besonders gut gegen eine bestimmte Krebsform helfen könnte.

Kommentare